Gillian Brett et Antoine Nessi – I have no face but you can trust me à la Galerie de la SCEP

L’ère du silicium

En temps de non Covid, le taux de fréquentation journalier des lieux d’art contemporain dépasse rarement les cinq personnes simultanées. La fermeture des musées et galeries (non commerciales) interroge ; une telle méconnaissance de ces lieux d’art de la part de nos dirigeants sidère, une telle confusion avec les grandes industries culturelles atterre… Mais la SCEP, elle, est bien ouverte ! Entre ses murs, les œuvres de Gillian Brett et Antoine Nessi reflètent le désenchantement d’un monde qui, après en avoir bien (trop) profité, court à sa propre perte.

On peut continuer à se faire croire qu’une visite virtuelle fera l’affaire, que les expos en ligne réinventeront le monde de demain, qu’une œuvre à travers un écran ne perd rien de son intérêt. Mais que reste-t-il vraiment d’une œuvre d’art plastique au-delà de l’image de silicium qu’elle offre à l’internaute ? À l’heure où nos vies entières se déroulent derrière nos écrans, la SCEP invite les artistes Gillian Brett et Antoine Nessi à mettre en dialogue leurs travaux récents. Ils ne réenchanteront pas le monde, mais choisissent de nous mettre face à un certain nombre de paradoxes dont nous nous accoutumons fort bien, dont celui d’une « Une vie passée à caresser une vitre. »(1)

I have no face but you can trust me : si le titre de l’exposition claque comme un slogan de Gamani Productions ou de campagne présidentielle américaine, la pluralité sémantique d’une telle entrée en matière se décline au fur et à mesure des œuvres que l’on découvre au sein du White Cube de la rue Perrin Solliers.

En guise d’intro, la rôtissoire de poulets électroniques de Gillian Brett et les sculptures anthropomorphiques d’Antoine Nessi, une trayeuse en acier galvanisé, on commence la visite dans une sorte d’antichambre du pire de l’agroalimentaire.

Les formes évocatrices de contextes où l’homme est malmené procurent aux œuvres d’Antoine Nessi une dimension « malaisante ». L’artiste puise dans le vocabulaire plastique des mondes (industriel, médical, prothétique, bancaire) des formes aliénantes dont il utilise les lignes, sans proposer de références explicites, préférant laisser au visiteur le soin d’identifier lui-même les raisons de son inconfort.

Antoine Nessi interroge à la fois le travail et les gestes du travail. Une démarche proche de la notion de travail créateur que l’on doit au sociologue Jean Michel Menger, qui propose l’artiste comme un idéal possible du travail qualifié à forte valeur ajoutée, attestant que la création est un acte de travail, mais un travail qui n’est gratifiant que s’il amène de l’incertitude et de la surprise…

« Il y a juste la vérité de ton miroir noir, qui me montre en creux le fantôme qui hante tes surfaces. Tu me chuchotes que c’est toi qui est vivant et que je suis devenu ton reflet dérisoire : un mime, un gif, un mème, moins que ça… » — Alain Damasio (1)

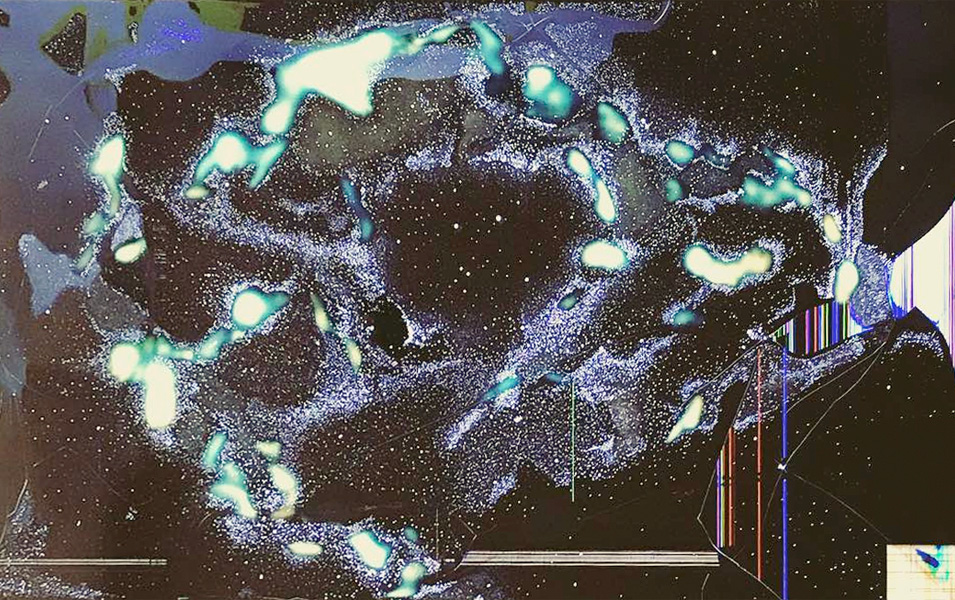

Les écrans brisés de Gillian Brett rappellent quant à eux le miroir brisé de La Reine des neiges (celle d’Andersen en 1873), imaginé par un diable et dans lequel seuls le désespoir et la laideur se reflètent, rejetant tout ce que le monde regorge de beauté et de joie. Quand le miroir se brise, celui qui reçoit un éclat dans l’œil sera soumis à une sorte de somnambulisme mélancolique, demeurant l’ombre de lui-même, à l’instar de celui qui veille devant le vide déshumanisé de son écran.

Gillian Brett utilise l’écran non plus comme support, ni même comme médium, mais comme matériau. Elle dessine soit en intervenant directement sur la surface lcd, soit en maitrisant les cassures qui orienteront les volutes de couleurs des écrans sous alimentation électrique.

On assimile le résultat à des matières organiques, géologiques, minérales ou encore aquatiques et spatiales… Le rapport tautologique entre le support et l’image produite s’avère pertinent, tant il nous renvoie à une forme d’activité moins passive que celle habituellement provoquée par l’exposition aux écrans. Briser un écran demeure un geste à forte portée symbolique, à une époque où tous recouvrent leur smartphone de coque anti casse. Casser l’écran, c’est se libérer d’un contenu grégaire et imposé, pour inventer son propre programme, tout en reprenant le dessus sur les technologies : Gillian Brett propose là une voie radicale vers la libération du techno-cocon (2), cette technologie qui nous asservit autant qu’elle nous libère, ennemie désignée de l’environnement et de la sauvegarde des espèces, dont la nôtre. Les rebus transformés d’Antoine Nessi et Gillian Brett évoquent le désenchantement d’un monde qui en a bien profité mais qui court à sa propre perte.

Alors que le Covid aura scellé le destin du tout numérique, que les enseignements, les débats, les réunions se vivront par écrans interposés avec notre assentiment, on peut encore espérer que les œuvres s’appréhendent dans un espace physique réel pour éprouver la sensation réelle des matières, des sons et des odeurs, même si elles nous mettent face à l’hypothèse d’une finitude qui se précise un peu plus à chaque mauvaise décision…

Céline Ghisleri

Gillian Brett et Antoine Nessi – I have no face but you can trust me : jusqu’au 10/04 à la Galerie de la SCEP (102 rue Perrin Solliers, 6e).

Rens. : 06 65 02 15 40 – galeriedelaSCEP@gmail.com – https://www.facebook.com/Galerie-de-la-Scep-290589247955520

Notes

- Texte d’Alain Damasio, Marseille, le 13 mai 2020[↩]

- Big Mother est la mère couvante qui cajole les écrans, les applis, les logiciels, lesquels composent une « grande couveuse ». Alain Damasio propose un concept pour nommer cette gaine géante qui peu à peu anesthésie le corps et l’esprit : « le techno-cocon », ennemi de la vitalité.[↩]